主なニュース

当事者参加に基づくニューロダイバーシティ推進

Nothing about us without us

数字で見る 「生きづらさ」

自閉スペクトラム当事者を社会が受け入れている度合い

「一般的に社会はあなたを自閉スペクトラムの人間として受け入れていると感じますか?」という趣旨の質問に対し、Yesという回答は日本で最も少ない14.3%でした。Noという回答は最も多い42.9%でした。 ※

障害者雇用での「発達障害者」の月給 (日本) ※

無職 / 著しく能力以下の職に従事 ※

自閉スペクトラムの当事者に関する調査

自殺率 ※

アスペルガー症候群の当事者に関する調査

支援対象にならないケース、差別、性被害...

そんな中、当事者の生活の中での経験から、一般社団法人ニューロダイバーシティ協会は始まりました。

- 当事者としての、「生きづらさ」の感覚

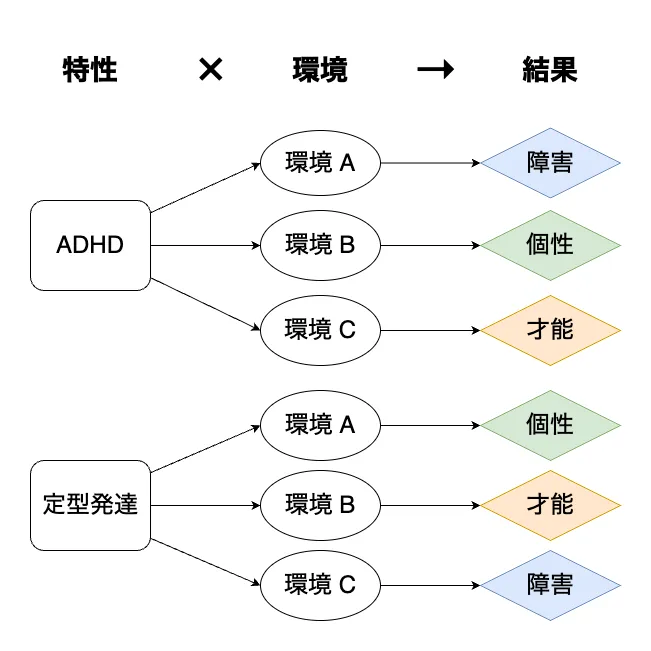

- 特性が 環境 によってプラスにもマイナスにも働くことや、偏見などの社会的課題が軽視されているという違和感

- そして、当事者の人格の一部でもある特性が「欠陥」と見なされていることへの悔しさ、「私は私として生きたい」という思い

そして

なぜ、ニューロダイバーシティ?

ニューロダイバーシティとは

私達一人ひとりは、それぞれが異なるニューロタイプ(発達特性。感覚や思考のスタイル)をもっています。このようなニューロタイプの多元性を「ニューロダイバーシティ」(神経多元性)と呼びます。

しかし近代では、誰もが平均的な特性を持っているという前提で社会が均質的に構築され、周りと異なる特性を持っていると様々な生きづらさに直面します。その中で、どうにか「ふつうのフリ」をしようと頑張っても、それは困難で疲れ果てることであり、周囲が期待するような「ふつう」と違う自分に罪悪感を覚えるときもあるかもしれません。

そして、このような生きづらさは「発達障害」として当事者側だけの問題と見なされることが多く、社会や制度の課題は軽視されてしまいがちです。

そこで、1990年代に「発達障害」の一種であるアスペルガー症候群(当時)の当事者による市民権運動の中で生まれた概念が「ニューロダイバーシティ」です。

この「ニューロダイバーシティ」のパラダイムでは

「唯一の"正常"で"ふつう"のニューロタイプがあり、それ以外は劣ったものだ」という従来の前提にとらわれず、むしろニューロタイプの多様性(ニューロダイバーシティ)が価値あるものだという前提で、様々な特性の人が生きやすい社会をつくる

ということを重視します。

このような社会や組織は、個人の尊厳や幸せにとって重要であるのみならず、以下のような点から組織にとっても必要不可欠だと考えられます。

- 多様な特性の人がいることで、イノベーションが起こりやすくなる

- 多様な特性の人がいることで、環境が変化しても適応しやすくなり、社会や組織が衰退・迷走するリスクを減らせる

- 生産性の向上や人材獲得での優位性などの効果が得られる

Walker, N. (2014). Neurodiversity: Some basic terms and definitions. Neurocosmopolitanism.

Singer, J. Neurodiversity: Definition and Discussion. Neurodiversity2.0. https://neurodiversity2.blogspot.com/p/what.html.

Harvard Business Review (2017). Neurodiversity as a Competitive Advantage. https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage

そして、ニューロダイバーシティ視点による環境の最適化が、各国で広がっています。

日本では経済産業省、オムロン、筑波大学など様々な組織で取り組みが広がっており、海外では スタンフォード大学、 Microsoft社、オーストラリア国防省などの取り組みが有名です。

▶ 詳しくはニューロダイバーシティについての解説ページでも紹介しております。そちらもぜひご覧ください。

ニューロダイバーシティ協会の理念

私達は、自閉スペクトラム(アスペルガー)やADHD、2Eを含むギフテッドなどの少数派のニューロタイプをもつ当事者も、もっと自分らしく、尊厳を持って対等に活躍できて、これ以上つらい思いをしないで済む社会を目指します。そのためには、ニューロダイバーシティが尊重された「生きづらさのない社会」、つまり

自閉やADHD、ギフテッドやその傾向などの少数派の認知・思考のあり方が、社会において構造的にも直接的にも、差別されず、 それぞれの特性にあった教育・労働などの環境が、同じように社会で整備されること

が必要だと考えています。そしてそれは、 社会にとっても利益につながるはず だと私達は考えています (より具体的には、生きづらさのない社会への6提案を御覧ください)

ビジョン

周囲の環境が自分の特性に合っていないと、様々な生きづらさに直面しがちです。特にマイノリティの発達特性を持っている場合は、自分の特性に合った環境が少ないことも多いです。

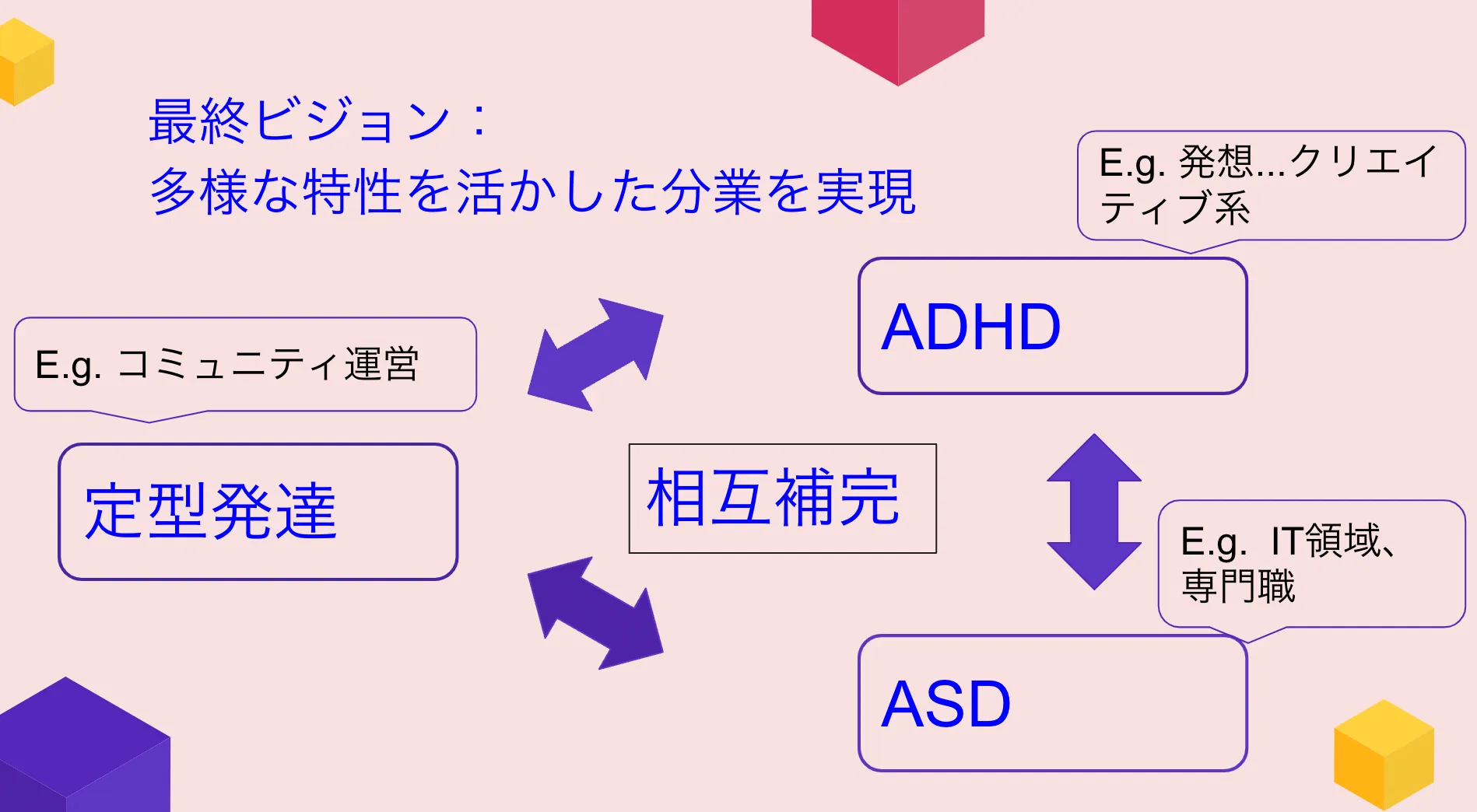

そこで私たちは、アクセス可能な環境や生き方の選択肢を広げたり、特定の特性の人を排除しない環境を増やしたりすることで、それぞれの特性が発達「障害」ではなく「才能」や「個性」になる社会を目指します。 加えて、それぞれに異なる発達特性の「当事者」が強みを活かし合い、苦手を補い合っていきます。

このような社会では、多様なニューロタイプの視点があることによって、複雑で絶えず変化する現代に適応し、イノベーションを起こすことができます。

そして、そのような社会は「多様性を排除しないこと」によって価値を生み出しているため、「発達障害」とされるようなマイノリティの当事者も、適正な賃金・環境・教育・働き方を選択する事ができると考えます。

私達全体のテーマとして

10人に1人が発達障害 ?

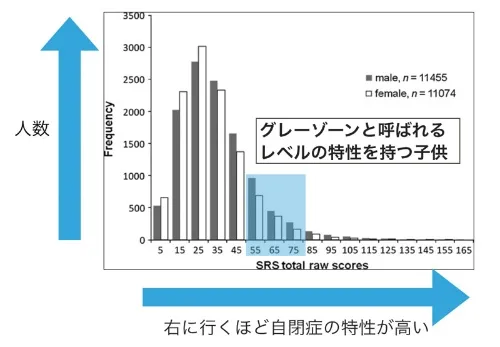

文部科学省の調査によると、(特別支援級ではない)通常級において、小学一年生の時点で9.8%の子供が「発達障害」である可能性があります※。また、アメリカの調査によれば11%の子どもが、発達障害の一種であるADHDと診断されています※。

また自閉やADHDなど、非定型発達(発達障害)の傾向は人類の中にグラデーション状に分布しており、濃淡や「生きづらさ」の度合いには差があるものの、多くの人に傾向が存在します。したがって診断や自覚がなくても、生きづらさを感じることがある人はいるはずです。

「完全に平均的な脳」はない

様々な神経学的特徴のうち、「どの部分を取っても平均的」という人間はいないはずです。そしてそもそも、私達は全員がそれぞれに違う脳を持っています。私達全員がニューロダイバーシティの「当事者」だと、ニューロダイバーシティ協会は考えています。

事業内容

ニューロダイバーシティのオンラインコミュニティ

法人向けのニューロダイバーシティ研修・コンサルティング

当事者の経験則集

(旧称ニューロダイバーシティ・パターンプロジェクト)

そこでこのプロジェクトでは、特性を活かして活躍している当事者に注目しました。私達は、彼ら・彼女らが持っている経験則・ライフハックや、周囲の環境の特徴を パターン・ランゲージ という、よい実践に共通するコツを言語化する手法を参考に言語化して、当事者の活躍やボトムアップでの生きづらさのない社会の実現へ向けた経験則集を制作しました。数十人の当事者や支援者などへの聞き込みや文献調査を行い、有志での3年間の分析作業により、1300個以上の経験則を27個のパターンへ体系化しています。

日本初の、ニューロダイバーシティ専門メディアの開設

ニューロダイバーシティAIプロジェクト

イベント開催

日本橋ニューロダイバーシティプロジェクトへの参加

詳しくはこちら

その他の事業

- 公式Twitterアカウントにて、当事者に役立ちそうな情報の発信や、ニューロダイバーシティ協会の活動・イベント・ブログ記事などの紹介をしています

- 公式YouTubeアカウントにて、ニューロダイバーシティ協会の活動や発達障害・ニューロダイバーシティに関する情報などを発信しています

- 発達障害の当事者の起業家に特化したコミュニティを運営しています。

- 発達障害に関する情報をまとめた「発達Wiki」を運営しています。

一緒に

「生きづらさのない社会」を

目指しませんか?

現在・そして未来の当事者がこれ以上生きづらさに苦しむことがなく、"周りと同じ"でなくても、自分の人生を生きられるような社会を実現するため、様々なメンバーが活動しています。

日本で初めてニューロダイバーシティの理念の普及を目的として設立された非営利団体であるニューロダイバーシティ協会で、一緒に「生きづらさのない社会」を探りませんか?

参考: ニューロダイバーシティ協会メンバーへのインタビュー

非営利団体の活動の維持・拡大のためには、あなたの寄付がとても必要です。

多様な発達特性の当事者の協働によって、一人ひとりの幸せに繋がるニューロダイバーシティを実現するため、弊団体への寄付をご検討頂けますと幸いです🙇

注記

- Keating CT, Hickman L, Geelhand P, Takahashi T, Leung J, et al. (2024) Cross-cultural variation in experiences of acceptance, camouflaging and mental health difficulties in autism: A registered report. PLOS ONE 19(3): e0299824. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299824

-

給与は平均値。引用元:

https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/845/ -

引用元:

https://theconversation.com/kids-on-the-autism-spectrum-experience-more-bullying-schools-can-do-something-about-it-184385 -

引用元:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2792743 -

引用元:

https://jp.reuters.com/article/world-work-autismatwork-idJPKCN1SF0WD -

当事者のうち、自殺念慮を抱く人の割合は66%だった

引用元:

http://www.qlifepro.com/news/20140724/suicide-risk-in-adults-with-aspergers-syndrome.html - アスペルガー症候群は廃止された診断名で、主に知的な遅れや言語発達の遅れのない自閉スペクトラムを指す

-

引用元:

http://www.qlifepro.com/news/20140724/suicide-risk-in-adults-with-aspergers-syndrome.html -

引用元:

厚生労働省:「【資料3】障害児通所支援の現状等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000791880.pdf p.7 -

引用元:

TEENS

https://www.teensmoon.com/pdd/data/